「スマート温湿度計を作ろう」にようこそ!

本コースについて

このコースではRaspberry Piと温湿度センサーを組み合わせ、温湿度をスプレッドシートにリアルタイムに記録したり、熱中症やインフルエンザの警戒度を通知するスマートな温湿度計を作ります。

前提知識

本コースは、Raspberry Piでのターミナル操作、プログラミング方法に関する基本知識がある方を対象に書かれています。Raspberry Piに触るのがはじめての場合、以下のコースをあらかじめ受講することをオススメします。

また、本コースではPythonというプログラミング言語を使ったサンプルコードが登場しますが、とにかく作って体験することを目的としているため、Pythonの文法に関しては、以下のテキストで学習することをオススメします。

コードを読み解きたい場合はPythonプログラミングの基礎知識が必要となります。ですが、基本的にはコピー&ペーストだけで一通り体験することが出来るため必須ではありません。

必要なモノ

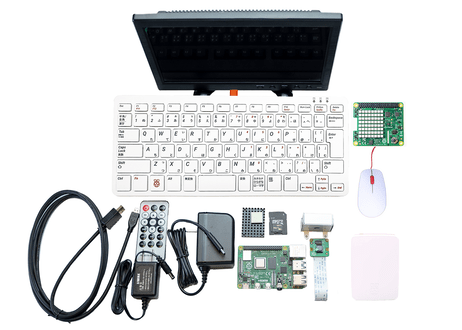

本コースの内容を実際に試すには、次のモノが必要となります。手を動かして学びたい方はあらかじめ用意した上で始めましょう。一覧にある通り、本コースでは温湿度センサーのDHT22、もしくはSense HATと呼ばれるRaspberry Piの拡張ボードを使用します。ですが、後述するエミュレーターを使用すればSense HATがなくとも試すことが可能です。

モノの選定に不安がある場合は、ツクレルマイPCのご購入をオススメします。

- Sense HAT または DHT22温湿度センサー

- キーボード

- マウス

- 電源用 ACアダプタ

- Raspberry Pi 4 または Zero W

- 16G以上のSDカード (OS書き込み済)

- ヒートシンク(オプション)

- HDMI to MicroHDMIケーブル

- HDMI端子付きのディスプレイ

- SDカードリーダー(PCに搭載されているものでも可)

教材の購入先

本教材はツクレル PIY SHOPにて購入できます。また、「ツクレルマイPC」もしくは「マイPC教材だけセット」を既にお持ちの方は、追加料金なしで自動的にこの教材が配信されます。

修了証の発行について

本教材は、教材の最後にある修了テストを受けることで修了証の発行ができます。

ぜひ、教材を一通り受講されたあとに挑戦してみてください。

目次

1〜2章は無料で公開しております。3章以降 (後半) をご覧いただくには、ツクレルSTOREでお求めください。

なお、ツクレル マイPCまたは、プレミアムコースを購入いただいた方は追加料金無しでご覧いただけます。

1章 はじめに

はじめに本コースで作るモノを確認し、どのような流れでつくっていくのか全体のイメージを掴みましょう。これから作るモノ室内における温度・湿度の変化をスプレッドシートに...

続きを読む2章 温湿度センサーの準備

本章では温湿度センサーの概要を確認し、ハードウェアのセットアップ方法やライブラリのインストール、そして動作チェックを行います。テキストで解説するのは「Sense HAT (センス...

続きを読む3章 温湿度の活用

本章では、温湿度センサーとプログラミング言語Python (パイソン) を使って計測した温度と湿度から、蒸し暑さを計算したり、熱中症やインフルエンザの予防に必要な指標を計算します...

続きを読む4章 データの蓄積 (クラウド)

本章の目的本章では、センシングした温湿度を活用するため、データとして蓄積する方法について学んでいきます。データの蓄積にはGoogleスプレッドシートを使うことで、...

続きを読む5章スマホへの通知

本章では、熱中症やインフルエンザの警戒度をIFTTT経由でスマホに通知します。警戒度が一定のレベルに達したことを自動的に通知しエアコンの調節をさせるなど、システムの利用者...

続きを読む6章 データの蓄積 (ローカルCSV)

これまで学んできたクラウドにデータを蓄積する方法では、インターネットに接続できないときにデータを蓄積できませんでした。そこでインターネットへの接続がなくともデータの蓄積が...

続きを読む7章 自動起動の設定

本章では、スマート温湿度計として完成させるために、Raspberry Piの電源を入れたら自動的にプログラムを起動するように設定を行います。例えば、ご家庭で停電があって復旧したと...

続きを読む8章 おわりに

もしかしたら、このコースに取り組む中で「こんなことも出来るんじゃないか」「あれに使えるんじゃないか」といったアイデアが浮かんできているかもしれません。そのアイデアを形にし...

続きを読む